|

|

药食同源的历史基础与发展前景(南京中医药大学)

作者∶郦毓珩、魏昕玥、陈健庭。

组员∶林海辰、何昱锋、郝思明、杨春婷、郭子健、黄滔、黄裕诚、岳姿玘、刘姚钰菁、蔡润、杨宇璇。

【摘要】 中国产生了独具特色的药食同源思想,食疗和药膳相关理论非常丰富,在药与食的关系研究方面有着悠久的历史。放眼当下,随着药食同源思想逐渐被国外人们所接受,与药食同源相关产品的市场需求越来越大,发展药食同源事业前景乐观。然而日本以及欧美国家却迅速抢占了发展先机,提出了许多药食同源新概念和特色功能产品,中国药食同源商品市场占有率逐渐降低。虽然我国药食同源企业和食品种类处于世界领先地位,但从整体上来看,很多企业大而不强,创新能力不足,不少产品在国际市场的竞争力低,我国药食同源事业的发展面临着巨大挑战。

【关键词】 药食同源; 前景乐观; 竞争力低;

一、药食同源的发展历程

(一)起源

客观来说,“药”与“食”之间关系最初是源于神农尝百草的故事。然而,众多学者认为神农时代“药”与“食”不分,无毒者可就,有毒者当避,提出它们之间并无绝对的分界线。人们普遍认为食物具有药性,某些药物亦可以食用,正所谓“民以食为天”,药物是以食物为基础而发展的,由于它们的关系是密切的,所以逐渐衍生出“药食同源”的说法。另外,其他国家关于药食同源的历史文献资料记载甚少,随着中国的崛起,中医药食同源思想逐渐收到外国人推崇,因此,直到近代国外才对此有所关注。在不同文化背景下,各个国家对药食同源食品的命名各不相同,欧美国家称其为“健康食品(healthy foods)”、日本称其为“功能食品(functional foods)”。

(二)各时间段发展

《诗经》曾记载劳动人民在寻找食物过程中,发现并有意识培养药食同源植物。《周礼·天官》中将“医”分为食医、疾医、疡医、兽医,其中食医列为首位,“食医”主要掌握调配周天子的“六食”、“六饮”、“大膳”、“百馐”、“百酱”之滋味,这与今天的营养师类似。这一时期“食”与“药”的界限是模糊的,周朝“食医”分工的出现客观上促进了“食治”、“药膳”的发展。《黄帝内经》中记载的13个方剂中,就有一半以上是食物成分,这也是最早的“药膳”方。同时,该书强调“药补不如食补”、“上工治未病”,通过食补“未病先治”是最高境界,体现了中医食疗养生的思想。《黄帝内经太素》写道:“空腹食之为食物,患者食之为药物”,反映出古代的药食同源思想。此外,《内经素问脏气法时论》明确提出了“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气” 的药与食相结合的理念。东汉张仲景的《伤寒杂病论》和《金匮要略》在治疗上除了用药,采用了大量的饮食调养方法来配合治疗。

晋朝时期,《本草经集注》、《齐民要术》、《肘后备急方》等医籍都离不开“防微杜渐、未病先防”的思想,“药食同源”在这个时期得到了充分发扬,真正把“食疗、食治”应用到日常的生活中。隋唐时期,孙思邈的《备急千金要方》中“食治”篇,是现在最早的中医食疗专论,也是第一次全面系统地阐述了食疗、食药结合的理论医书。在这个时期,孟诜编著的《食疗本草》是我国较早出现的食物营养学说。到了元代,饮膳太医忽思慧编写的《饮膳正要》则是我国最早的饮食卫生和营养学专著,它记载了丰富的药膳方和食疗方,随着社会发展,“药食同源”理论逐渐丰富并成熟起来。

二、应用药膳或食疗的原则

(一)平衡搭配合理搭配包括粗细粮合理搭配、主副食品合理搭配、荤素食品合理搭配、酸碱搭配等内容。日常饮食应当综合考虑食物的特性,适当取舍,以求取健康的饮食习惯。

(二)辩证施膳。由于发病的时间、地区及患者的体质不同,或疾病所处的发展阶段不同,故所表现的证不同,所以无论是食疗还是药膳,都应该通过“辨证施治”,以达到科学治疗和保健的目的。以痢疾病为例,属脾胃湿热者,应食马齿饮、薏仁粥清热利湿;属寒湿困脾者,应食姜蒜红糖汤、藿香菖蒲粥温化寒湿。

(三)“三因制宜”思想“三因”是指人和、地利和天时。对人体来说,我们要根据自己的体质选择恰当的食疗方案,如正常体质也分婴儿、青年、老年等不同年龄段的人群,病理体质则有阴虚、气虚等患者。地利是指人要顺应自然、适应自然,正如《医学源流论》所言:“人禀天地之气以生,故其气体随地不同,西北之人,气深而厚...,.东南之人,气浮而薄....”,饮食应选择当地特色食品为佳。在天时方面,古人认为人与自然是一个统一的动态和整体,所以人体的脏腑功能活动,气血运行与季节变化息息相关,强调养生要“顺四时而适寒暑”,应根据时间、气候合理规划饮食,注重趁热进食,懂得三餐定时。

(四)药膳有节制古代医家在《素闻、五脏生成篇》中曾指出:“多食成,则脉凝泣而变色;多食苦,则皮槁而毛拔;多食辛,则脉急而爪枯”饮食过度偏嗜,不仅起不到营养作用,反而会导致脏腑功能失调,阴阳乘戾,危害健康,滋生疾病。另外,有节制的饮食应做到:进食缓慢,食量适宜(7-8分饱),就餐安静。

三、药食同源的思想基础

(一)五行学说食物有五味,《周礼》曰∶“春多酸,夏多苦, 秋多辛,冬多咸,调以滑甘。”无论食物还是药物,它们都有生克制化关系,并提出它们的性味区分都是建立在“四气五味”和“营卫理论”的基础之上的。如向咸味(属水)为主的味型中放些糖(属土)可使咸味变得更柔和,这体现出食物的相克关系。

(二)“天人合一”整体思想观“天人合一”整体思想观。《吕氏春秋》指出应“以时进食”;孔子曰:“不时,不食”。天人合一思想实际上是指人体的饮食应与自己所处的自然环境相适应,《素问.金匮真言论》里的一句话印证着这个观点,“五脏应四时,各有收受;春生夏长,秋收冬藏,气之常也,人亦应之。”

(三)阴阳学说人体合乎阴阳原则,众多的食物亦各具阴阳禀性,同时,只有两者相配得当,才能维持生命体的平衡,保证人的康健。任何事物都有阴阳两个方面,饮食亦不例外,如把饮作为阳,把食作为阴。《礼记·郊特牲》云:“飨禘有乐,而食尝无乐,阴阳之义也。凡饮,养阳气也;凡食,养阴气也。”例如用火烹熟的肉多半是阳的,而谷类食物则大多是阴的。

四、药食同源的发展现状(一)总体情况调查显示,药食同源品种及其应用广泛,其中养生保健占比79%, 预防疾病占38%, 美容减肥占28.5%, 治疗慢性病占19%, 治疗外感轻症占7.5%, 其他用途占4.5%,可见,药食同源品种应用具有多元化的特点, 而养生保健为其主要用途。根据相关数据统计,2004年全球的药食同源食品产值达到了476亿美元,其中美国以占全球功能性食品市场50%以上的比重,成为世界最大的功能性食品生产地,并与欧洲、日本共同瓜分了90%以上的全球市场。不仅如此,美国还是功能性食品市场发展最为重要和激烈的地区,占着全球药食同源产品市场50%以上的份额,并且在本土的食品市场中占有2%左右的份额。

(二)国内现状目前,我国有4000多家保健食品企业,共7000多个品牌,市场上销售的约2000种,其中近四分之一是假冒伪劣产品,而真正具有实力的保健食品企业不足100家。我国本土有 400 多种以药食同源中药为原料的食品,但是总体销售额较小,有400多家外资企业以 7%的品种却收获了国内市场约40%的市场份额,使得国内中药衍生品企业面临更加艰巨的竞争格局。

(三)国外现状日本则是现代功能性食品的起源地,已有300多家从事功能食品研发的企业,而欧洲的药食同源食品主要集中在奶制品方面。中国保健协会调查显示,在海外贸易方面,我国大宗出口品种以药食同源物质的提取物为主,2018年中国提取物出口额达5.08亿美元,包括薄荷醇、甘草提取物等。在欧洲,草药类功能性食品得到认可和发展,而欧洲是除亚洲、北美外我国第三大提取物出口地区。

五、前景分析

(一)国内前景有关研究表明,2013年以来,全国保健品市场包括“药食同源”产品产值已经达到了3000亿元以上,且每年以14%的速度增长,有较强发展势头。《经济参考报》记者采访了多位业内专家和企业人士,他们表示,“药食同源”是中医药学特有的健康理论,历经数千年实践有效验证历久弥新,在融入百姓生活“治未病”方面优势明显,市场前景看好。

(二)国外前景以药食同源为基础,现代社会出现了保健品、膳食补充剂、机能性食品以及功能性食品等新型食品类型。当前,大部分发达国家和发展中国家面临人口老龄化问题,以药食同源为主体的食品备受人们青睐。在日本,功能因子型的第三代功能性食品非常受欢迎,2017年其市场规模约有1.4万亿日元。日本的饭食、茶饮、酒水中,都有乌梅的身影,甚至有“喝早茶的时候请享用梅干”的俗语。纵观欧美市场,利用中草药创造的功能性食品亦受到消费者的热烈欢迎。在美国,food is medicine(食物就是良药)受到了越来越多医学机构的认可,也被看作减少美国高昂医疗成本的良方。六、总结虽然我国药食同源食品尽管起源较早、种类多,但是能形成规模的、走出国门的较少。此外,我国药食同源的产品良莠不齐,市场管控力度不足。要想在世界市场提高我国保健品、食疗产品或药膳食品的份额,不仅需要政府完善法律法规体系,执行更加严格的监管标准,还需要相关企业提高产品质量和科技含量。

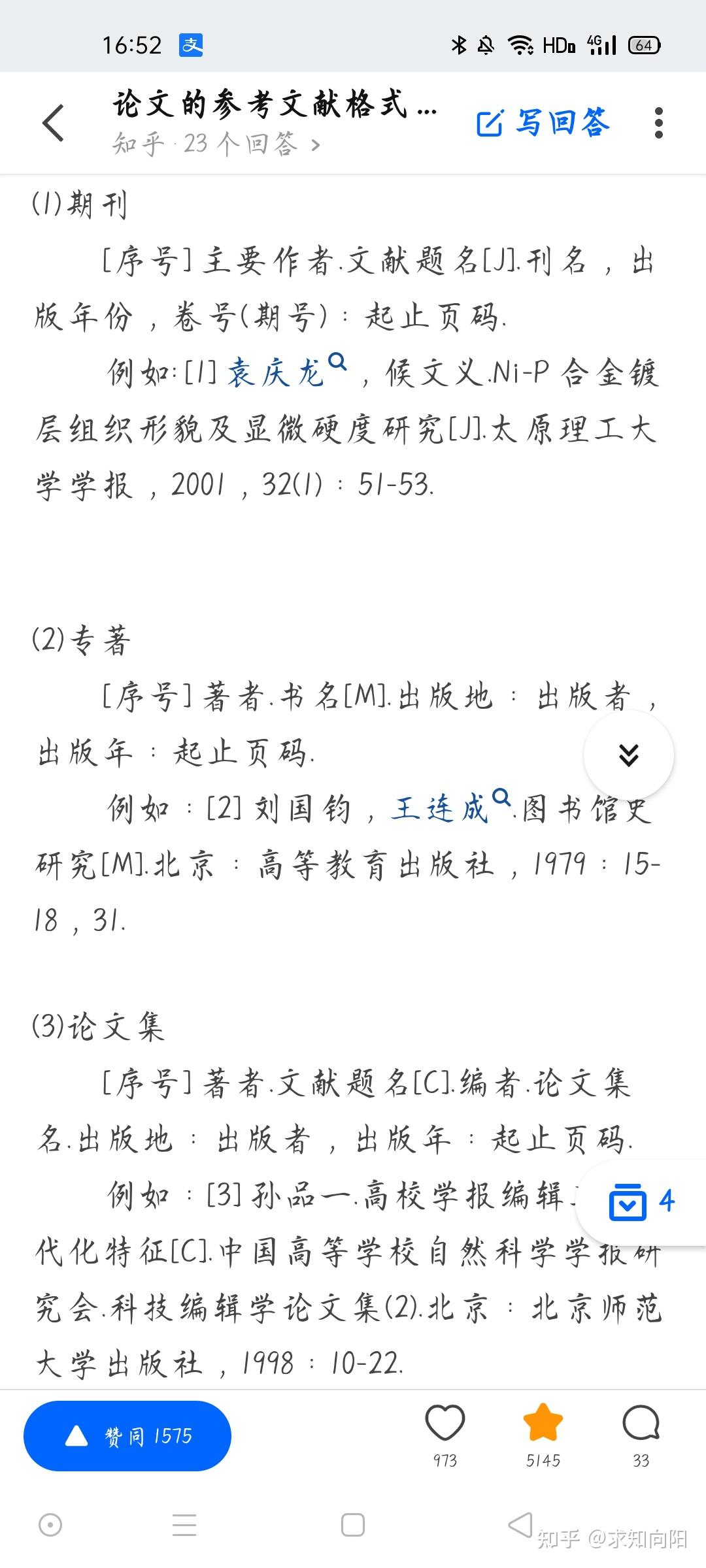

参考文献

[1]海城.食疗药膳基础知识(一)[J].家庭医学(新健康),2007(2):1.

[2]项平.中医食疗药膳的应用及发展前景[J].药膳食疗》,2002(11):56.

[3]徐绅.我国中小城市食疗产业发展的现状与问题研究[J].中外企业家.2018(5).

[4] 叶锦先.中医康复食疗药膳特色和展望[J].药膳食疗研究,2001(1):30.

[5] 李斌.中国食疗发展史探讨[J].扬州大学烹饪学报,2000(3):215.

[6] 张庆宏.药食同源与中药食品化[J].辽宁中医药大学学报, 2009, 11(7):54-55.

[7] Scheule B.Position of the American dietetic association:functional foods[J].Journal of the American Dietetic Asso-ciation, 2004, 104(5):814-826.

[8] No-Seong Kwak,David John Jukes.Functional foods.Part1:the development of a regulatory concept[J].Food Con-trol, 2001, (12):99-107.

无

无

无

|

|